Шартрский собор как образ христианского универсума. Синтез искусств высокой готики

Мария Ю. Савельева

Научно-учебный музей истории МГУ имени М.В. Ломоносова;

Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы, Москва, Россия, taurus.sav@gmail.com

Аннотация

Целью статьи является анализ сложного смыслового и образного единства Шартрского собора. Сравнительно быстро построенный в соответствии с цельным замыслом, продуманный до мелочей, он сохранил обширнейшее наполнение в виде многочисленных скульптур, рельефов и витражей. В статье рассматривается не только архитектура (план, объемно-пространственные решения, декор), скульптурные программы порталов, состав и распределение витражей, но и взаимодействие этих трех искусств между собой ради создания целостного образа христианского универсума. Помимо иконографического и иконологического подходов, вполне ожидаемых в связи с такой темой, немало внимания уделяется осмыслению стилистической эволюции (собор строился и украшался не в один прием), проблематике готического ордера и разного рода контекстам (от теологического и эстетического до сугубо практического). В результате Шартрский собор (а через него и базилика классической готики как явление) предстает во всей своей сложной, последовательно многоуровневой системности, позволившей ему стать христианской энциклопедией смыслов и образов, передающей величие Божественного замысла.

Ключевые слова:

Средневековье, готика, синтез искусств, схоластика, Шартрский собор, архитектура, ордер, скульптура, витраж

Для цитирования:

Савельева М.Ю. Шартрский собор как образ христианского универсума. Синтез искусств высокой готики // Academia. 2025. № 4. С. 619–644. DOI: 10.37953/2079-0341-2025-4-1-619-644

Chartres Cathedral as an image of the Christian universe. The synthesis of arts in High Middle Ages

Maria Yu. Savelieva

Scientific and Educational Museum of History of Moscow State University;

Patrice Lumumba Peoples’ Friendship University of Russia (RUDN), Moscow, Russia, taurus.sav@gmail.com

Abstract

The purpose of this work is to analyse the complex semantic and figurative unity of Chartres Cathedral. Built relatively quickly according to a remarkably coherent, meticulously designed project, it retains a rich figurative content in the form of numerous sculptures, reliefs and stained glass windows. This article discusses not only architecture (plans, volumetric-spatial solutions, and decoration), sculpture programs of portals, contents and arrangement of stained glass windows but also the interaction of these three arts with each other for the sake of creating a complete image of the Christian universe. Besides the iconographic and iconological approach, quite expected in connection with such a topic, a good deal of attention is paid to understanding the stylistic evolution (because the cathedral was not built and decorated in one go), the problems of the Gothic order and various contexts (from theological and aesthetic to purely practical). As a result, Chartres Cathedral (and through it the basilica of classical Gothic as a phenomenon) appears in all its complex multilevel consistency which allowed it to become a Christian encyclopedia of meanings and images striving to convey the grandeur of God’s plan.

Keywords:

Middle Ages, Gothic, Synthesis of arts, Scholasticism, Chartres Cathedral, Architecture, Architectural order, Sculpture, Stained glass

For citation:

Savelieva, M.Yu. (2025), “Chartres Cathedral as an image of the Christian universe. The synthesis of arts in High Middle Ages”, Academia, 2025, no 4, рр. 619–644. DOI: 10.37953/2079-0341-2025-4-1-619-644

Алексею Леонидовичу Расторгуеву, другу и учителю,

любившему и прекрасно знавшему Шартрский собор,

не успевшему написать работу о готическом ордере…

В храме, говоря принципиально, все сплетается со всем:

храмовая архитектура, например, учитывает даже такой малый, по-видимому, эффект,

как вьющиеся по фрескам и обвивающие столпы купола ленты голубоватого фимиама,

которые своим движением и сплетением почти беспредельно расширяют

архитектурные пространства храма, смягчают сухость и жесткость линий и,

как бы расплавляя их, приводят в движение и жизнь.

Доклад о. Павла Флоренского «Храмовое действо как синтез искусств» (1918).

В Средние века состоялся, наверно, один из самых впечатляющих синтезов искусств в истории, возникший, как ни парадоксально, задолго до того, как в эпоху романтизма и позже были отрефлексированы теоретические обоснования самого этого термина, оформившегося, прежде всего, как эстетическая категория, востребованная Новым временем. Ни в культурах древности, ни в Средние века, с их погруженностью в религию и культ, по сути – в поиски самых важных – основополагающих – для человеческого существования смыслов, когда эстетическое самосозерцание не ставилось во главу угла, а историзм мышления (зарождавшийся параллельно с рефлексией относительно синтеза искусств) был делом далекого будущего, этого термина не было. Поэтому Средневековью он не очень органичен и использовать его по отношению к нему не очень удобно. Тем не менее, именно большие стили (романика, готика, Ренессанс, барокко, классицизм) обнаруживают удивительное единство своих проявлений в разных видах искусства, демонстрируя их взаимно усиливающее содружество часто весьма убедительно.

Аналогичный парадокс связан и с понятием эстетического вкуса: до того, как оно теоретически оформилось в XVIII веке, явления, которые могли бы быть охарактеризованы как безвкусные, встречались, но интерпретировались иначе: как упрощенные, ремесленные или низовые формы, а не как проявления плохого вкуса в современном понимании термина. До его теоретического оформления в XVIII веке возникает впечатление, что последующая разработка критериев вкуса в определенной мере стимулировала появление в XIX веке художественных практик, не соответствующих этим критериям. На самом деле здесь, конечно, нет причинно-следственной связи. Скорее, культура предпринимает превентивные меры, словно предчувствуя собственные кризисы. Также и идея синтеза искусств возникла в канун завершения эры больших стилей, отличающихся родственностью художественных высказываний на самых разных уровнях. Последним в их ряду стал модерн, особенно настойчиво и уже вполне осознанно одержимый этим синтезом, но, как ни странно, с трудом «дотягивающий» до соответствия статусу большого стиля. Его принадлежность к числу «больших стилей» остается предметом научной дискуссии. А высокое Средневековье воплощает этот синтез на редкость масштабно, полно и всеохватно, словно иначе оно и не осознавало себя и не умело иначе творить.

Ниже мы попытаемся продемонстрировать это на примере искусства западного Средневековья в его наиболее совершенной фазе – готике, когда грандиозный художественный синтез состоялся, в сущности, без постановки перед собой такой задачи напрямую. Первостепенной целью было желание почтить Господа, воплотить восхищение перед величием Творца и созданного Им мира, веру в Его милосердие и помощь. Иначе не мыслили.

Ядром этого синтеза был собор, к которому буквально стягивались все искусства – архитектура и так или иначе соотносившиеся с ней скульптура, живопись (и монументальная, представленная витражом, и книжная – в рукописях) и прикладное искусство (от литургических сосудов ‒ евхаристической чаши, патены и пр. – до священнических одеяний, надевавшихся во время службы), вплоть до каллиграфии, отозвавшейся на глубинную целостность этой культуры соответствующими узнаваемыми «острыми» формами. Это пластические искусства. А ведь были еще словесные искусства (тексты молитв), музыка (церковные песнопения), театр ‒ уже сам по себе, в силу своей природы, являющийся результатом синтеза искусств, ‒ представленный религиозной драмой (нередко разыгрывавшейся прямо в церквях). В качестве особо значимого участника этого синтеза выступал свет, проходящий сквозь цветные стекла витражей, преображаясь в Свет иного порядка, по-своему означающий присутствие Бога в сакральном пространстве. И в центре всего этого – то, ради чего строился, украшался и наполнялся предметами собор: реликвии и – самое главное ‒ евхаристическое таинство, претворение хлеба и вина в Тело и Плоть Христовы, сошествие Святого Духа на Святые Дары, то есть присутствие Самого Господа в храме и единение верующих с Ним в ходе главного христианского таинства, которое придает смысл и высшее обоснование этому грандиозному синтезу.

Самым значимым из вовлеченных в этот синтез пластических искусств, безусловно, являлась архитектура: и в Средние века, и в древности она – основное стилеобразующее начало, стержень, от которого шли импульсы к изобразительным искусствам. Те жанры средневекового искусства, которые можно было бы назвать околоцерковными и нецерковными (или же светскими)[1], часто в предыстории являются своего рода эманациями церковного/соборного целого. Так, скульптурный или живописный портрет поначалу связан с изображениями мастеров, заказчиков или донаторов в церквях и рукописях; признаки пейзажа также зарождаются в недрах сакральной образности; мистерии от сугубо религиозных тем рано или поздно обращаются к темам более светским; бюргерская линия развития театра на начальном этапе связана с полулитургической драмой и т.д.

Таким образом, еще раз: синтез высокого Средневековья выступает не как результат эстетико-теоретических изысканий, а, прежде всего, как неминуемое следствие средневекового мировоззрения, мышления целостными системами с главной – сакральной – осью. При всем единстве его целеполагания это еще и синтез, части которого очень сложны, содержательны и структурно выстроены внутри себя. То есть каждое из искусств выражает себя очень системно и многоуровнево, что способствует всеохватности и упорядоченности общего результата.

Чтобы проиллюстрировать вышесказанное (с допустимой для столь обширной темы степенью подробности), возьмем в качестве примера Шартрский собор, по праву считающийся одним из наиболее последовательных воплощений духа высокого Средневековья и, вероятно, самым полным ансамблем архитектуры, скульптуры и витражей самого высокого качества из сохранившихся. Именно эти три искусства будут рассмотрены ниже в контексте той целостности, которую являет собой собор в Шартре[2]. Как известно, значительная часть западного фасада создавалась между серединой 1130-х и 1150 годом (после 1194 года был сделан участок стены с розой, началом XVI века датируется шпиль северной башни)[3]. Но нас прежде всего будут интересовать все остальные части собора, выстроенные по большей части (за исключением небольших поздних достроек) после пожара 1194 года, вызванного ударом молнии. Основные работы продолжались примерно до 1220 года, скульптуры и витражи, украшающие возведенное в этот строительный период, создавались тогда же, работы на отдельных участках продлились до 1240-х годов[4].

Еще Эрвин Панофский в своей работе «Готическая архитектура и схоластика» (первая публикация – в 1951 г.) весьма глубоко и последовательно осмыслил родство мировоззрения эпохи высокого Средневековья на Западе (в лице схоластики) и структуры собора зрелой фазы готического стиля [Панофский 2004, с. 213‒328]. Не считаться с этим мы не можем, да это и не нужно: поэтому с благодарностью присоединяемся к тем тезисам, которые нужны для пользы данной темы[5].

Итак, определяющий принцип схоластики – выявление и прояснение (manifestatio) веры разумом, не для того, разумеется, чтобы обосновать и утвердить ее (по большому счету она в этом не нуждается, и Средневековье это хорошо осознавало), а – скромнее ‒ для истолкования и объяснения, чтобы сделать путь к ней более доступным и ясным. Панофский перечисляет три требования, предъявлявшиеся к схоластическим трактатам:

- тотальность и всеохватность доводов,

- последовательное деление и подразделение целого («классификация по принципу единообразия частей и частей этих частей»),

- убедительная взаимосвязь частей, ‒ чтобы потом найти им эквиваленты (конструктивные, структурно-композиционные, на уровне архитектурного декора) в постройках высокой готики.

Говоря о четко структурированном универсализме этих архитектурных творений позволим себе цитату из того же источника: «В своем образе собор высокой готики стремился воплотить все христианское знание: и теологическое, и этическое, и естественно-научное, и историческое, ‒ расставив все по своим местам и отметая то, чему уже не нашлось места» [Панофский 2004, с. 251]. Со своей стороны, хочется даже еще больше абсолютизировать этот тезис: при созерцании соборов пика готической эпохи не возникает ощущения, что что-то было «отметено», их посыл – в том, что все сложилось в систему, без смысловых провисаний и исключения неподходящего.

У хаотичного, нечленораздельного, дурного, несогласного с Божественным мироустройством – тоже свое предназначение, как у неверного предположения в доказательстве от противного, ради оттенения главного и верного, чтобы мы его лучше понимали и чувствовали, и еще больше ценили. Так, фигурки отрицательных персонажей под ногами многих статуй на откосах порталов трансепта Шартрского собора нужны так же, как патетика его верхних портальных зон. Двойное повторение темы Страшного суда – в Королевском портале (1145‒1150) и в центральном портале южного торца трансепта (между 1210 и 1230 гг.) – едва ли кого-то смущало и не казалось тавтологичным: один раз проговорили кратко, второй – спустя десятилетия ‒ со всей обстоятельностью и детальностью энциклопедического синтеза классической готики. Или ордерные[6] решения того же Шартра с проводимым на самых разных уровнях диалогом цилиндрических и восьмигранных колонн и колонок: их регулярность очевидна, но не абсолютна, и дело не только в возможных корректировках проекта по ходу строительства, но и в определенном допуске вариативности (почти как коэффициент вариации в теории относительности)[7]. Готический собор рационален, но не следует недооценивать и его органику, способность впускать в себя и делать своим непредусмотренное заранее и незаковываемое в строгую систему (вспомним, как часто мы прибегаем к «органическим» метафорам, пытаясь передать «прорастание» в сопредельные ярусы вимпергов и пинаклей на западном фасаде Реймсского собора, не говоря уже о Кёльнском и Страсбургском соборах)[8]. Собственно, и в жизни всегда есть место свободе и непреднамеренности. Даже схоластика, при всей своей устремленности к дисциплинирующей логике, не могла обойти вопрос о свободе воли. И Панофский, говоря о номинализме, неминуемо упоминает его противоположность – мистицизм, подытоживая это тезисом о неизбежности схождения этих крайностей [Панофский 2004, с. 227]. Возвращаясь к приведенной выше цитате из «Готической архитектуры и схоластики»: в целостности готического собора все-таки всему найдется место, на то она и целостность, в нее заложены и неожиданные контртезисы, и даже поправки для непроизвольного.

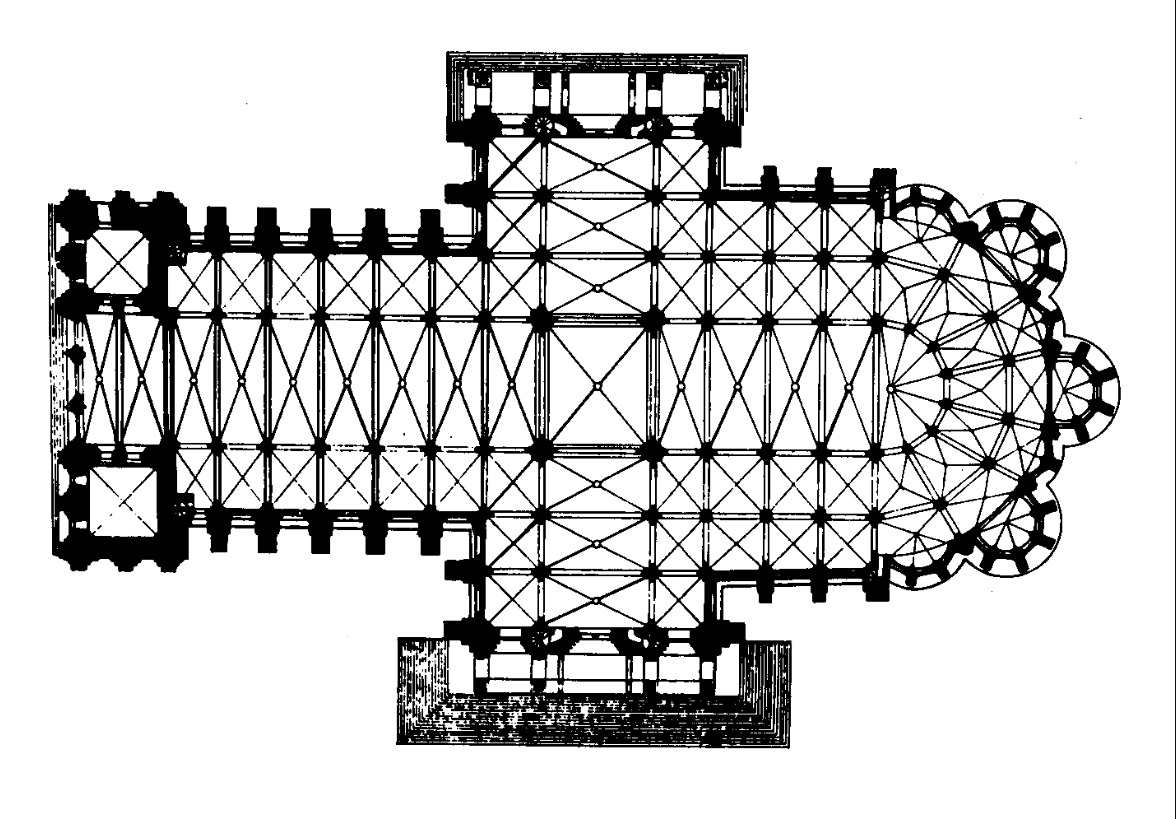

Считается, что в Шартре получает свое окончательное воплощение многое из того, что прежде только намечалось и было искомым, но еще не найденным. Разумеется, процесс поиска на этом не замирает, у него будет продолжение, но опыт Шартра в значительной мере рубежный и очень значимый для истории готической архитектуры. Именно в нем состоялся окончательный отход от закономерностей связанной системы: одной ячейке центрального нефа теперь соответствует по одной ячейке в боковых нефах, благодаря чему план и объемно-пространственная структура базилики доводятся до максимальной ясности и лаконизма, ячейки центрального нефа становятся прямоугольными, все своды (за исключением капелл и пары ячеек кольцевого обхода) – крестовыми четырехчастными (ил. 1).

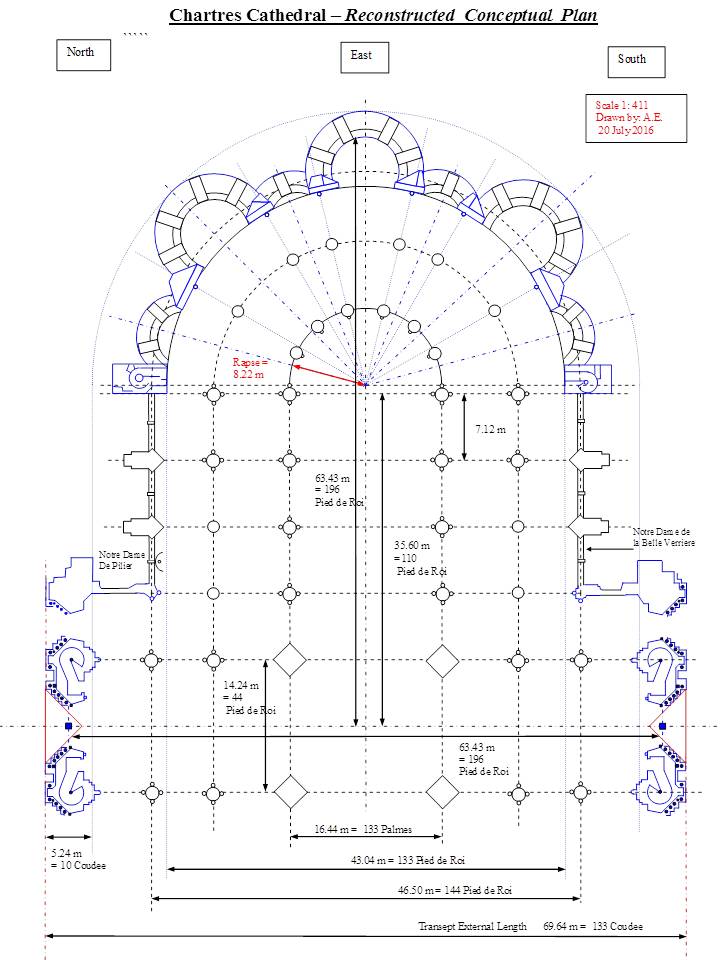

Стена центрального нефа также обретает бóльшую ясность и цельность: она состоит из трех ярусов, причем почти лишенные участков стен нижний и верхний ярусы (нижняя аркада и клеристорий) все больше вытягиваются в высоту, тогда как средний (трифорий), больше других сохраняющий стенную плоскость, обнаруживает тенденцию к редуцированию (ил. 2). Такое изменение пропорций и нарастающая перфорированность стен, вкупе с уменьшением толщины стен и диаметра опор, напрямую связано с появлением в Шартре развитых, хотя еще довольно тяжеловесных – с намеренно большим запасом прочности ‒ аркбутанно-контрфорсных конструкций. Галереи второго яруса исчезли, унеся с собой и воспоминания о романской образности, и ту очаровательную «рябь» арочек и колонок, которые отличали храмы нуайонской группы. Теперь все стало лаконичнее, четче и одновременно слаженнее. Словно в пандан схоластическим «Суммам» с их классифицирующими установками все ордерные членения стен сверстываются по принципу «от общего к частному»: от измерения ордерными формами главных величин к выверению входящих в их состав более мелких масштабов (ярусов и – в их пределах – еще более дробных членений).

Основной вектор развития восточной части (апсиды и хора) базилики западного Средневековья, начиная с раннехристианских времен и вплоть до высокой готики, направлен в сторону все большего укрупнения и усложнения. В Шартре она приобрела особую значительность, во-первых, за счет пяти нефов, которые выразительно контрастируют с трехнефным пространством к западу от трансепта, и тяготеют к тому, чтобы образовать единый блок с обширным трансептом (особенно на уровне первого яруса), и, во-вторых, за счет большей слитности составляющих ее травей, сообщающихся друг с другом все более открыто и беспрепятственно, способствуя ощущению легко охватываемого взглядом хотя и структурно сложного, но единого в своей транспарентности пространства. Все боковые нефы хора хорошо просматриваются, имея своими продолжениями кольцевые обходы хора и соответствующие травеи трансепта, обеспечивая сквозные перспективы, которые в ближайшее время – в других базиликах этой типологии (в Реймсе, Амьене, Бове) – уже не будут столь полными: краевые капеллы, примыкающие к деамбулаторию, получат более протяженные боковые стены, замыкающие коридоры крайних боковых нефов, и таким образом приведут к отказу от двойного деамбулатория Шартрского собора. Пусть три основные капеллы Шартра выглядят недостаточно едиными за счет разделяющих их интервалов, но в этих интервалах находятся более уплощенные, словно смещенные вглубь кольцевого обхода малые апсидиолы (напоминающие капеллы базилики Сен-Дени сугериевского времени), которые помогли сделать деамбулаторий столь широким, а пространство хора цельным, не усложненным дополнительными преградами и, соответственно, боковыми ракурсами (ил. 3).

Ордерное решение стены центрального нефа тоже обнаруживает потребность во все более тщательном и четком объяснении структуры сооружения. Опробованные еще в романском стиле пилоны с прилегающими к ним с четырех сторон колонками разной степени рельефности (полуколонки, трехчетвертные, иногда встречаются пилястры) в Шартре обрели более регулярную форму: они стали колоннами, окруженными четырьмя колонками (piliers cantonnés), к которым логично подверстываются не только арочные структуры нижнего яруса, но и ордерное оформление вышележащих ярусов и сводов, опять же более вдумчивое, чем у предшественников. Обращенная в главный неф идущая от пола до сводов трехчетвертная колонка увенчивается капителью только наверху, у пяты свода: тем самым показано, что она принадлежит центральному нефу по всей его высоте, при этом она же дважды «отчеркивается» (окольцовывается поясками соответствующих форм) горизонтальными профилями – под и над трифорием: тем самым отдается должное ярусному членению стены. В нижнем ярусе она не полностью утратила капитель: убран эхин, но абака оставлена и на нее поставлены цоколь и база вышестоящего продолжения этой колонки, к которой здесь присоединяются еще четыре более тонкие колонки, идущие к пятам диагональных арок свода и продольных арок нефа (они же – обрамления трехчастных окон клеристория). В итоге возникает пучок из пяти колонок, основания которых стоят на краю совокупной абаки нижней опоры. Расположенные ниже эхины не однородны: у центрального столба пояс лиственного декора наполовину выше, чем у колонок (shafts), обращенных к центрам интерколумниев нижней аркады и в боковые нефы, для поддержки их поперечных арок. Ясно, что это скопление ордерных форм не может быть признано идеально найденным, так что в дальнейшем его будут пытаться усовершенствовать и упростить, чтобы наконец заменить единым пучком колонок в лучистой готике.

Однако опоры лучистой готики (в нефе Сен-Денийской базилики, например) – это не только почти образцовая композиционная найденность, но и первый шаг в сторону сокращения сложной иерархичности Шартра. При всей – поистине схоластической – любви к упорядочиванию и выверенности, для главного архитектора Шартра было не менее важно не отступить от многомерной сложности сотворенного Богом мироздания. Именно поэтому, на наш взгляд, он обогатил аркаду нижнего яруса известным – ритмически очень выразительным ‒ чередованием: цилиндрического центрального столба с восьмигранными колонками и восьмигранного столба с цилиндрическими колонками (ил. 4). Это не пережиток, пусть и кардинально переосмысленный, связанной системы, а последовательно проводимый в разных частях собора принцип, не имеющий отношения к распределению нагрузки (все опоры нефа Шартра к западу от трансепта конструктивно равноценны). Этот принцип хочется назвать диалектическим и вспомнить финал вышеупомянутой работы Панофского, где он говорит о том, что архитекторы высокой готики могли сознательно руководствоваться даже не архитектурной, а схоластической логикой [Панофский 2004, с. 309‒311]. Являются ли вышеупомянутые граненые и круглые в сечении колонны разными проявлениями одной исходной формы, или же в них можно усмотреть примиряемые противоположности, но архитектору Шартра нужны их двойственность и одновременно согласованность (concordantia) между собой почти также, как нервюрный крестовый свод и стрельчатые арки нужны готической конструкции, потому что без них она не состоялась бы. Доказательство этому – в том упорстве, с которым в Шартрском соборе проведен диалог этих двух форм колонн. Нужда в нем носит почти онтологический характер, что не исключает, конечно, эстетического подхода, и опоры Шартра – их тонкое ритмическое разнообразие и вдумчивая графика деталей ‒ обладают особой привлекательностью.

Сходное чередование существует не только в основном нефе (в сложной вариативности на уровне устоев нижнего яруса и в группе колонок выше), но и в опорах средокрестия, представляющих собой единый в своей вертикальной устремленности пучок тяг, на наиболее выступающих частях акцентированный колонками тех же форм: на запад и восток обращены граненые, на север и юг – круглые в сечении, гладкоствольные. В более лапидарном, но труднее объяснимом сочетании они есть в деамбулатории (он здесь двойной). Обходы апсидной части разделяют цельные колонны с крупными капителями (словно под стать вышеупомянутой цельности плана восточного конца), чередующиеся с учетом значимости главной оси (запад – восток): две круглые в сечении фланкируют вид на центральную капеллу, слева и справа от них – две граненые, в свою очередь соседствующие с круглыми, образующими еще один дубль, на уровне больших крайних капелл (ил. 5)[9]. Им вторят формы опор внутреннего полукольца апсиды и проекции колонн на стенах деамбулатория ‒ в виде трехчетвертных колонок соответствующих форм (как если бы малые колонки из опор нижнего яруса центрального нефа покинули свои места, обнажив центральные столбы, и выстроились по стенке). Если чередование опор основного нефа можно уподобить перекрестным рифмам, то в апсиде на самом значимом месте – парная рифма, поддержанная опоясывающими рифмами.

Наконец, как будто в подтверждение тезиса Панофского о принципе прозрачности в архитектуре высокой готики[10], предполагающем наглядную взаимную обусловленность внутреннего и внешнего облика храма, колонны двух видов – граненые и цилиндрические ‒ также присутствуют снаружи – в табернаклях аркбутанно-контрфорсных конструкций и на вертикальных участках внутренних поверхностей аркбутанов (ил. 6). Опять чередование, на этот раз, как отмечает Франкль, почти невидимое при взгляде снизу, что, по нашему мнению, дополнительно указывает на его «идейную» природу.

Еще одним свидетельством семантически насыщенного отношения к частностям служат аркбутаны Шартра. Если более плотной ордерной декорации нефов на соответствующих им аркбутанах вторят приземистые колонки с крупными капителями, соединенные полуциркульными арочками, то более разреженным и цельным опорам апсиды – стрельчатая аркада на стройных колонках без капителей, с круглыми отверстиями в антревольтах. Контрастность этих решений породила гипотезы о смене главного архитектора в ходе возведения собора. Но есть и третий, промежуточный, вид аркбутанов – на переходе от трансепта к хору: менее стрельчатая аркада на стройных колонках с капителями, с круглыми отверстиями. Это наводит на мысль, что перед нами не приметы «почерка» разных архитекторов, а звенья единого замысла (ил. 7).

Примечательно, что композиция табернаклей контрфорсов – в виде четырех колонн, обступающих пятую, ‒ в общем контексте ордера Шартрского собора дает повод воспринимать их почти как вариацию на тему сложных опор нижнего яруса центрального нефа, хотя колонны и стоят здесь с отступом друг от друга, и форма варьируется лишь у срединных колонн. В то же время это и своеобразная репрезентация колонны, которая осеняется двускатными перекрытиями табернаклей и стоит внутри них как особая ценность, почти уподобляясь статуе и отчасти перекликаясь со статуями в нишах уступов контрфорсов. Сходный мотив – в устоях сильно выдающихся вовне крылец северного торца трансепта, где срединные колонны с динамично развернутыми абаками проглядывают сквозь просветы в многоколончатом обрамлении, по-своему перекликаясь со статуями на колонках-пьедесталах, как стоящими рядом, так и на откосах порталов. В этих скульптуроподобных колонках неожиданно проступает то, в чем обычно готике отказывают, ‒ по-своему понятый ордерный антропоморфизм, по крайней мере в этом масштабе, довольно камерном по сравнению с измерениями совсем иного порядка в главном нефе.

Таким образом, колонны в Шартре имеют особый статус. Они не только участвуют в вариативном построении опор нижнего яруса нефа и вышестоящих ордерных членений и обеспечивают единство и взаимосвязь внутреннего и внешнего облика собора, тем самым демонстрируя сложный многоуровневый порядок, очень логичный и, действительно, родственный философским идеям высокой схоластики, ‒ это предназначение обнаруживают колонны и в других соборах высокой готики. Здесь же колонна еще и подается как своего рода героиня: подтверждение этому не только в приведенных выше примерах с табернаклями и крыльцами, но и в цельных формах колонн апсидного скругления деамбулатория, свидетельствующих о сакральности этой части базилики. Причем преимущество, безусловно, у круглой в сечении колонны. Пара именно таких колонн фланкирует продольную ось симметрии на крайнем восточном участке апсиды. Подобные колонки занимают лидирующие позиции в розах. Больше их и количественно.

В отличие от античности, где ордерные формы наглядно изображали работу конструкции – силовое взаимодействие несомых и несущих ее частей, а также воплощали порядок, противостоящий хаосу, ‒ в высокой готике колонны и колонки разных масштабов со всей ответственностью изображают стройную и логичную систему взаимосвязей разного достоинства, лежащую в основе созданного Богом мира. Это тоже порядок, переданный соответствующими ему ордерными формами, но уже другой по своей сути, словно впустивший в себя неведомое античности высшее измерение, обретенное христианством. И в этом контексте, предполагающем сравнение с другими соборами первого ряда, колонна в Шартре как будто наделена особой изобразительностью, особой формулирующей способностью… Как писал все тот же Панофский об определяющем значении частности в отношении целого в период высокой готики: «Классический стиль требует, чтобы мы были в состоянии вывести не только интерьер из экстерьера или форму боковых приделов из формы центрального нефа, но и организацию всей структуры здания из поперечного сечения одной колонны» [Панофский 2004, с. 259].

При этом гармония готической классики отнюдь не статична и дело не только в любви к стрельчатым аркам, одержимости высотой стрелы подъема центрального нефа или в отрывающихся от человеческого масштаба ордерных формах. Ее динамичный характер выражается и в мелких деталях, не обусловленных практической необходимостью. Мастера упорно и последовательно акцентировали подробности архитектурного образа, побуждаемые, очевидно, теми же импульсами, которые вдохновляли их на создание общего облика готического собора в его эталонных воплощениях – устремленного вверх большинством своих заостренных линий, противостоящего классической системе пропорций и не сводимого к физическим закономерностям земного мира. Такова, к примеру, глубокая – экспрессивная ‒ подрезка профилировок ордерных деталей: светотеневые «карманы» профилей нервюр, настолько глубокие скоции у колонн и колонок, что (особенно у мелкомасштабных вариантов) они кажутся подрубленными и даже как будто парящими над нижними торусами, в свою очередь едва умещающимися на плинте и местами слегка нависающими над ним.

Еще одно не сразу бросающееся в глаза решение – разворот абак колонок меньшего масштаба в зависимости от их местоположения. В Шартре мелкие ордерные детали начинают более чутко реагировать на координационные оси сооружения. В главном нефе все довольно привычно: абаки колонок, идущих к поперечным аркам свода, ориентированы параллельно плоскости стены, а те, что увенчивают колонки, поддерживающие диагональные нервюры, развернуты сообразно ребрам распалубок над окнами. И те, и другие не имеют резких выступов в пространство перед собой. Зато внутри капелл, открывающихся в круговой обход хора, абаки колонок, подходящих к нервюрам, выступают в пространство капелл углом, направленным к их центру и таким образом дублирующим направление линий нервюр (ил. 8). Это не только живые динамичные акценты, но и показатель глубокой взаимообусловленности частей архитектурного целого, вплоть до столь мелких подробностей.

Все эти словно выведенные из состояния покоя детали воспринимаются как накопление экспрессии, которая потом проявится в полную силу уже на переходе к поздней готике с ее крайностями – острыми, намеренно контрастными решениями, открыто демонстрирующими свою индивидуальность и эмоциональную насыщенность и являющими замечательный парафраз религиозному и познавательному субъективизму позднесредневекового мышления (в форме мистики и номинализма, на что, конечно, не мог не указать Панофский, погрузившись в эту тему).

Таким образом, уже на этом этапе данной работы, еще до обращения к другим искусствам, становится ясно, насколько архитектура собора проникнута стремлением к синтезу и сложному цельному порядку. На уровне скульптуры она поддержана на редкость разветвленной и всеохватной программой, также имеющей иерархическую структуру[11].

Что бы в начале XIII века ни планировалось в отношении уцелевшего в пожаре 1194 года западного фасада, возведенного еще до середины XII века, на заре готики, – снос вместе с Королевским порталом (и, следовательно, необходимость восполнения утраты апокалиптической темы) или же его сохранение, в итоге получилась следующая картина: фасад не тронули, но надстроили его среднюю часть ярусом с розой, а темы Королевского портала как будто решили развить и углубить в гораздо более крупных портальных композициях (с придающими им дополнительную глубину и, соответственно, наращивающими площадь изобразительной поверхности крыльцами ‒ porches) торцов трансепта: по три портала на северном и южном.

С описанным в Откровении Иоанна Богослова видением Господа в конце времен прежде всего связан центральный тимпан Королевского портала, изображающий Христа во славе в окружении символов евангелистов и с архивольтами с фигурами двадцати четырех апокалиптических старцев (ил. 9). Прологом к будущему судилищу на небесах также могло восприниматься Вознесение Христово, которому посвящен левый тимпан Королевского портала. Очевидно, что эта редакция конца времен, восходящая еще к романской образности, в эпоху классической готики показалась слишком лаконичной и статичной, и ее подробно и сложно «развернули» в порталах южного торца трансепта, дополнительно акцентировав страстнóй аспект (ил. 10). В тимпане центрального портала здесь можно видеть Христа с воздетыми вверх руками, над которым ангелы несут крест, а по сторонам склонились в молитве коленопреклоненные Богоматерь и Иоанн Богослов. На архивольтах – ангельские чины и люди, воскресающие из мертвых, райские и адские сцены по правую и левую руку от Христа соответственно. То же разделение на праведников и грешников продолжено на притолоке, по сторонам от архангела Михаила с весами. Не забыты и апостолы: здесь они стоят на откосах, попирая своих гонителей, чем подчеркивается их мученическая ипостась. На разделительном столбе – Христос на льве и драконе (иллюстрация к словам псалма 91), то есть как победитель греха и смерти. Тема Страшного суда продолжилась и на поверхностях крылец, где выведены апокалиптические старцы и персонификации пороков и добродетелей, также очень уместные в данном контексте. В боковых порталах южного торца страстнáя проблематика масштабно углублена образами и подробностями житий мучеников и исповедников, которые, как известно, тоже займут свое достойное место на Страшном суде. Вместо привычной иконографии Апокалиптического видения или краткой схемы Страшного суда перед нами разворачивается мощная смысловая полифония на тему конца времен, когда придется держать ответ за все прегрешения и причиненные другим страдания.

Вторая тема Королевского портала – Богородичная, приходящаяся на его правую часть. Мария в короне восседает на троне, как царица, придерживая на своих коленях Божественного Младенца. Справа и слева от нее – два ангела с кадилами, на двухрядном фризе в области портальной балки – сцены Благовещения, Встречи Марии и Елизаветы, Рождества, Благовестия пастухам и обширное Принесение во храм. Самодостаточность образа Богоматери с Младенцем очень знаменательна. «Шартрский тимпан был первым, где возникло вневременное, репрезентативное изображение Богоматери на троне, с короной на голове. До этого в монументальной скульптуре тема Марии воплощалась лишь в сцене Поклонения волхвов, которая даже в тимпанах порталов сохраняла повествовательный характер» [Ювалова 2000, с. 120‒121]. Проходит примерно полвека ‒ и в трехпортальной композиции северного торца трансепта Шартра мариологическая образность уже подается с невиданным прежде иконографическим размахом. Это не только кропотливое собирание многочисленных повествовательных подробностей, но теперь и многоуровневая символика, заставляющая думать, истолковывать и – в итоге – глубже постигать одну из главных тем изобразительного искусства готики – тему прославления Богоматери.

То, что в правом портале на западном фасаде лишь подразумевалось (корона на голове Богоматери как знак ее царственного достоинства), в тимпане центрального портала северного торца трансепта явлено подробно и зримо: под сводами Небесного града (на место действия указывают облачные гряды по контуру тимпана) Мария сидит рядом с Сыном, который только что возложил на ее голову небольшую корону (ил. 11). На архивольтах их окружают ангелы, пророки, предсказавшие евангельские события, и в ветвях древа Иессеева – предки Христа со стороны Марии. Самые внешние архивольты включают сотворение мира и историю Адама и Евы и таким образом не только дают обрамление в виде древнейшей истории мира и человечества, но и перекидывают прообразовательный «мостик» между ветхозаветной Евой и новой Евой – Марией: если первая сыграла роковую роль в отпадении человека от Бога, то вторая, наоборот, стала матерью Того, кто искупил первородный грех. На притолоке – то, что непосредственно предшествовало коронованию, ‒ успение и вознесение Богоматери. На трюмо – мать Марии святая Анна и сцена благовещения Иоакиму. На откосах этого портала – по большей части персонажи, чьи жертвоприношения в большей или меньшей степени префигурируют жертвенную смерть Спасителя или Евхаристическое таинство, или те, с кем связаны мессианские обетования: Авраам, который был готов принести в жертву сына, в итоге замененного на ягненка, Мелхиседек, принесший хлеб и вино в дар Аврааму, Давид, в одном из псалмов которого есть слова, ассоциируемые с будущими страданиями Мессии, Симеон Богоприимец, Иоанн Креститель и пр.

Ясно, что сюжетами центрального портала богородичная тема не исчерпывается, хотя бы потому, что еще есть события, связанные с рождением Христа, и этому посвящен левый портал северного торца трансепта. Поклонение волхвов в тимпане дополнено Рождеством и Благовестием пастухам на притолоке, а также сценами Благовещения Деве Марии и Встречи Марии и Елизаветы на откосах. На архивольтах – ангелы с факелами, девы разумные и неразумные и многочисленные персонификации – попирающих пороки добродетелей, благ телесных и благ души, образы активной и созерцательной жизни. Все лучшее из этой образности, разумеется, проецируется на фигуру Богоматери, выступает в роли эпитетов, указывающих на ее лучшие качества.

Но и это еще не все, потому что есть правый портал северного торца трансепта, от которого – с учетом содержания соседних порталов – ожидаешь мариологическое содержание (ил. 12). И оно есть, только не лежит на поверхности, а требует усердного истолкования. Тимпанный образ больного, все потерявшего Иова, искушаемого дьяволом, отсылает не только к поруганию Христа, но и к атакуемой еретиками христианской Церкви, в свою очередь ассоциируемой с Богоматерью. Здесь уже явный диалог с темой тимпана центрального портала, где Христос коронует Марию не только как Царицу Небесную, но и как воплощение христианской Церкви, с которой он таким образом заключает союз по образцу земного супружества, только там – в центральном тимпане – речь идет о торжестве Церкви, а здесь – о печальной стороне ее земного существования. Суд Соломона на притолоке тоже не случаен: мать истинная, по-настоящему дорожащая своим ребенком, ‒ христианская Церковь, тогда как ложная мать – это Синагога. Далее все женско-мужские пары этого портала по-своему вторят магистральной теме идеального супружества и его противоположностей, а также теме триумфа добродетели над пороком: на архивольтах это истории Товии (его предопределенный Небесами брак с Сарой был ко благу) и Самсона (брак с Далилой закончился предательством и гибелью) и подвиги ветхозаветных героинь ‒ Юдифи и Эсфири, на откосах ‒ пары Соломона и царицы Савской и Иосифа Прекрасного и его апокрифической жены Асенат в качестве параллелей к союзу Христа и Церкви. В гимн Богоматери вплетается и история Гедеона, прежде всего – из-за орошенного руна, ставшего одним из символических именований непорочной Девы. Наконец, все это многослойное иносказание охватывается архивольтом со знаками зодиака и трудами по месяцам – по сути вписывается в то, что можно было бы назвать пространственно-временным континуумом на средневековый лад.

Итак, в совокупности порталы Шартра демонстрируют редкую универсальность программы, которая словно стремится вместить в себя все аспекты существования христианского мироздания и сделать это максимально подробно и полно[12]. Для ее характеристики уместны те же категории, которые уже были опробованы в связи с архитектурой: цельность (единство во множественности), последовательное членение целого (его смысловая структурированность), продуманная взаимосвязь частей, составляющих эту цельность. Это то, что касается полноты иконографической программы. Но еще есть стилистические особенности воплощения этой образности. Если на откосах Королевского портала статуарное начало обнаруживает все большее преобладание над архитектурным, и ветхозаветные цари и царицы делают первые движения, с трогательным единообразием поднимая правые руки, а на их лицах пока еще совсем робко проступают эмоции – в виде несмелых улыбок или едва заметной асимметрии черт, то с 1205 по 1230-е годы на откосах порталов трансепта появились иные «люди». При не слишком большом разнообразии физического облика и очень приблизительном строении тела они выглядят гораздо более активными: свободно поворачивающимися, двигающими головами, сложнее жестикулирующими и, главное, пребывающими в разных душевных состояниях (ил. 13)[13]. До индивидуального человеческого образа еще далеко, но эволюция в направлении визуализации движений души уже очень явственна и, по средневековым меркам, ускорена. И опять хочется вспомнить о взаимодополняющем содружестве разума и веры, рационального и иррационального: почти схоластическая энциклопедичность и систематичность иконографических программ скульптур торцов трансепта дополнена замечательной одушевленностью большинства образов, пусть еще довольно сдержанной, но уже предвосхищающей субъективизм грядущих интеллектуальных течений поздней готики.

Мощной параллелью архитектуре и скульптуре идет монументальная живопись: в готике ее роль играет витраж. Стилистически – особенно в том, что касается колорита, ‒ витражи классической готики, на наш взгляд, являют собой еще один аргумент в пользу иррациональной составляющей готического собора: максимально освободившаяся от глухой стены конструкция, благодаря которой стали возможны огромные окна, оказалась затенена витражами темных цветов. Их колористической насыщенности вторит их же композиционная наполненность и плотность, особенно удивительная в подробных растительных орнаментах бордюров, предполагающих редкостную многодельность, совершенно непрактичную, но, вероятно, тем более ценную в деле искреннего и бескорыстного прославления Господа. Оказалось, что обширные оконные проемы раскрылись не для дневного света, а для цветного, преображенного и потому уже нематериального ‒ сакрального. Но цвета этого света в высокой готике тяготеют к темным тонам – не алый, а винно-красный, вплоть до вишневого или бордового, не голубой, а сапфировый, индиго, кобальт, не желтый, а горчичный, густо-охристый. За счет такой гаммы в соборах рассматриваемого периода нередко царит сумрак, почти мистический. И шартрские витражи первой трети XIII века не исключение.

Если говорить о содержании витражей, то Шартр и здесь обнаруживает впечатляющую смысловую полифонию программы, правда, несколько менее структурированную, чем в случае скульптуры[14]. Последнее объясняется особенностями донаторской практики: заказчики того или иного витражного окна (будь то отдельная личность или ремесленный цех или гильдия) стремились подарить храму витражи с актуальной для них тематикой (например, посвященные житию их святого покровителя) и это неизбежно несколько рассредоточило программу, сделало ее менее строгой. В Шартрском соборе много подобных витражных окон находится в деамбулатории и нефах (как в нижнем, так и в верхнем ярусах). И все-таки стремление к созданию большой связной изобразительной программы на уровне витражей очевидно и особенно чувствуется в наиболее ответственных местах – розах и ланцетовидных окнах под ними. Самые ранние – три окна западного фасада, вторящие очертаниям Королевского портала и посвященные Боговоплощению ‒ принятию Богом образа человека ради спасения падшего человечества: об этом говорят последовательно изображенные события земной жизни Христа (от Благовещения до Входа в Иерусалим) в наиболее высоком центральном окне, Страстнóй цикл (от Преображения до Ужина в Эммаусе) в правом окне и древо Иессеево (земная родословная Христа) в левом окне западного фасада. Интересно, что в восточной части собора – если брать центральное окно осевой капеллы – христологическая тема логично продолжается сценами из жизни его ближайших преемников апостолов – от их призвания Христом до Вознесения Христова и Сошествия Святого Духа. По сути – это предвосхищение апостольского служения и распространения христианства, воплощенного в земной Церкви.

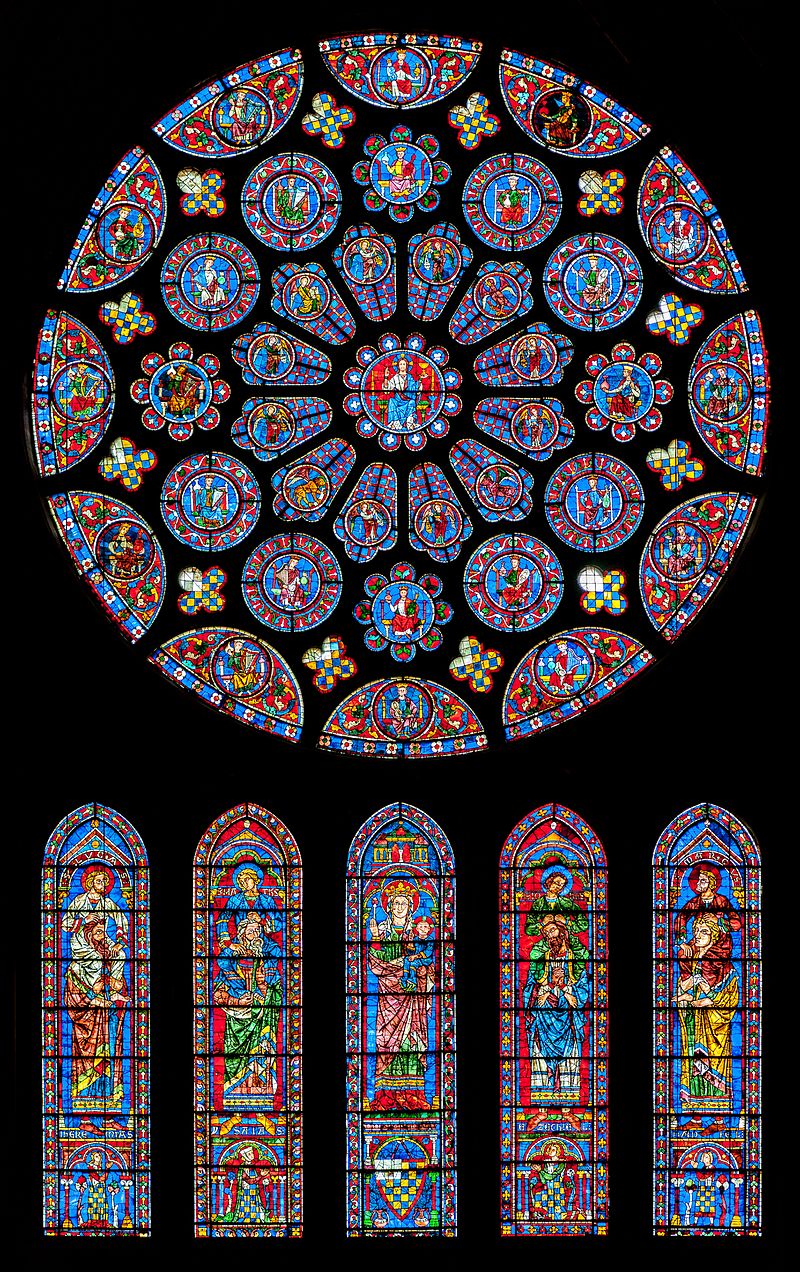

Расположенная над тремя ланцетовидными окнами западного фасада роза ‒ еще довольно плотно заполненная каменной материей и умеренно остекленная ‒ выполнена позже (около 1215), но – в поддержку главной теме Королевского портала – связана с событиями конца времен: Христос-Судия по центру окружен четырьмя символами евангелистов, ангелами, серафимами, апостолами, а также образами воскресших праведников и грешников, взвешивания душ, лона Авраамова и адской пасти.

Как мы помним, в порталах южного торца трансепта тема Страшного Суда была продолжена и проговорена на новом уровне – с удивительным смысловым размахом. Это обязывало, но, поскольку Страшный Суд достиг здесь пределов детализации[15], то южную розу (между 1221 и 1230) посвятили Апокалиптическому видению: сидящий на престоле Христос дан в окружении тетраморфа, кадящих ангелов и двадцати четырех апокалиптических старцев (ил. 14). Необычна образность пяти стрельчатых окон под розой, с очаровательной непосредственностью передающих связь между Ветхим и Новым Заветами, заставляя исследователей вспоминать знаменитые слова, приписываемые Бернарду Шартрскому о сидящих на плечах гигантов карликах, которые могут видеть больше и дальше благодаря тем, кто их несет[16]. В четырех боковых окнах представляющие Новый Завет Лука, Матфей, Иоанн и Марк изображены на плечах ветхозаветных пророков Иеремии, Исайи, Иезекииля и Даниила соответственно. Центральное окно отдано Богоматери с Младенцем: корона на ее голове подчеркивает ее царственный статус уже на самом раннем этапе, когда Христос был ребенком. Таким образом, окна под розой обеспечивают своего рода ветхозаветный «базис», над которым надстраивается новозаветная проблематика, продолженная выходом в будущее в розе с ее Апокалиптическим видением.

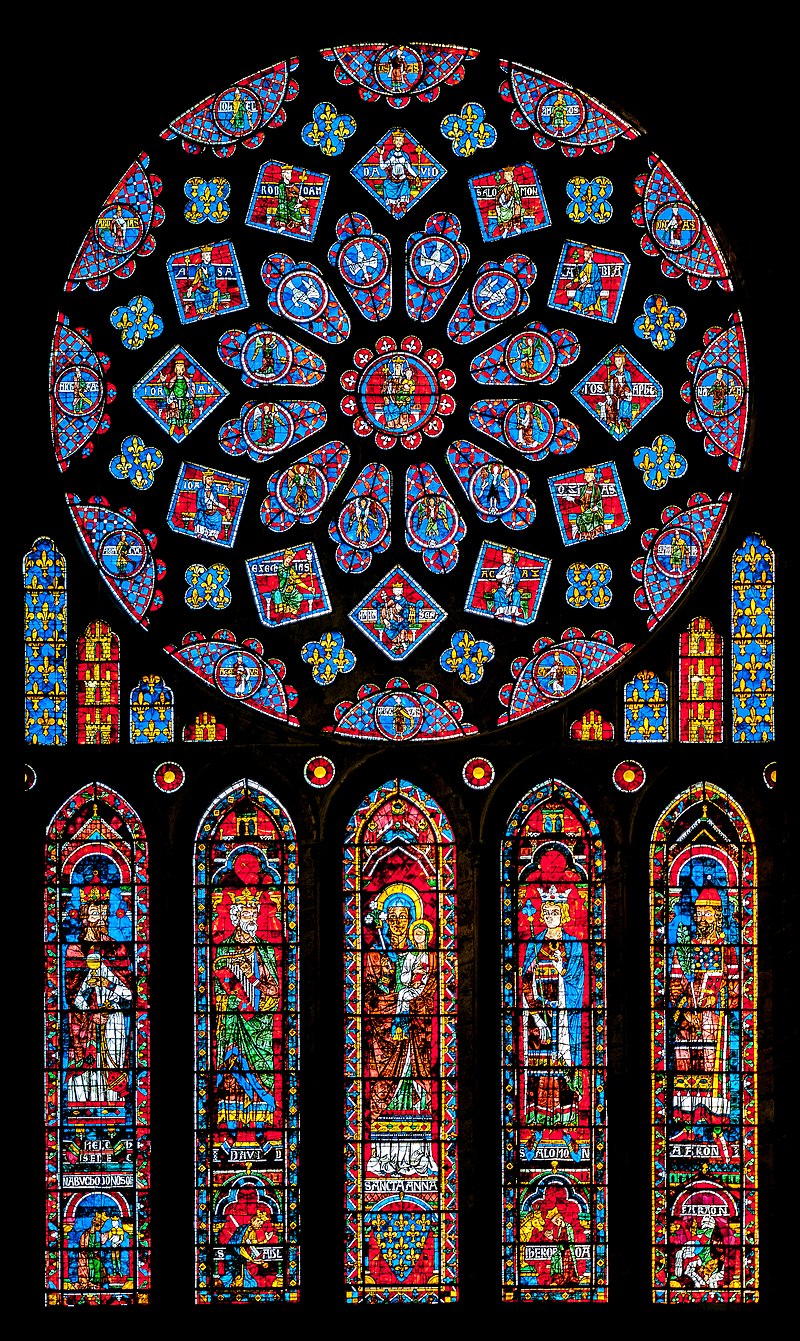

Наконец, северный торец трансепта с его обстоятельным развертыванием мариологической темы в зоне порталов делает более чем ожидаемым ее продолжение в северной розе и больших окнах под ней (их витражи – около 1230 г.) (ил. 15). И, действительно, в центре розы, продлевая ось, заданную Коронованием Марии в тимпане центрального портала ниже, находится Богоматерь в короне и со скипетром, тогда как маленький Христос у нее на коленях держит державу. Их окружают голуби (символизирующие дары Святого Духа), ангелы с кадилами и свечами, херувимы и – во внешних кольцах – иудейские цари в ромбах (в соответствии с Евангелием от Матфея: то есть это еще одна родословная Иисуса, наряду с древом Иессеевым в архивольтах центрального портала) и малые пророки в полукругах (тоже продолжение пророческой темы, начатой в центральном портале). По аналогии с программой южного торца трансепта ряд из пяти окон связан с ветхозаветной образностью, занимающей подчиненное положение по отношению к тематике розы. В центральном окне, под вертикальной осью розы, – Святая Анна с маленькой Марией на руках, что идеально рифмуется со скульптурными группами ниже – Анной на разделительном столбе, прямо под коронованием Марии в тимпане. В руках Анны три белых цветка (аллюзия на Непорочное зачатие?), Мария бережно прижимает к груди книгу. В боковых окнах важнейшие ветхозаветные герои возвышаются над отрицательными персонажами: Мелхиседек – над Навуходоносором, поклоняющимся идолу, Давид – над Саулом, закалывающем себя мечом, Соломон – над Иеровоамом, поклоняющемся золотому тельцу, Аарон – над фараоном, падающим с коня.

Таким образом, содержательный костяк программы витражей обозначен по осям запад – восток и север – юг очень четко. Вполне убедительно намечены и смысловые тональности витражей продольных сторон базилики. Южная ‒ более светлая, полнящаяся надеждой на победу над грехами и спасение, северная – более трагическая, ее сюжеты связаны с темой смирения, искупительной жертвы, страстнóй образностью.

Именно на южной стороне расположен витраж Сотворения мира (w. 44)[17], типологически соотнесенного с притчей о добром самаритянине (Лк. 10, 25‒37) (ил. 16). Начатый с сотворения Адама рассказ о грехопадении и его последствиях имеет в соответствии с традицией, восходящей еще ко временам святого Августина, дающую надежду параллель в виде спасения странника (Адама) сердобольным самаритянином (Христом), который отвел его на лечение в гостиницу (Церковь). Сострадание, таким образом, позволяет надеяться на преодоление греховности мира, отпадшего от Бога и утратившего райскую гармонию. Рядом неслучайно расположен витраж Прославления Богоматери (w. 42, его основные образы – Успение, Вознесение и Коронование), которая и рождением Спасителя, и своим заступничеством за людей участвует в победе над пороком, искупая грех Евы. По другую сторону от трансепта, на южной стороне хора, ему вторят, пусть преимущественно нарративный, витраж, посвященный жизни Богоматери (w. 28b), и знаменитое Прекрасное окно – La Belle Verrière (w. 30a, Коронованная Богоматерь с Младенцем ‒ ок. 1180 г., остальные – между 1210 и 1215 гг.). В последнем примечательны сюжеты, сопровождающие образ Марии: это два вида чуда ‒ искушения Христа, которые, по замыслу Сатаны, должны быть стать чудесами, продиктованными собственными интересами (когда дьявол предлагает Спасителю превратить камни в хлеба и утолить голод или же броситься вниз и не разбиться, чтобы тем самым убедить людей в своей божественности), и чудеса бескорыстные, не ради себя, ‒ такие, как первое чудо Христа во время брака в Кане, когда он откликается на просьбу матери и движим желанием помочь жениху, которому не хватило вина для застолья. То есть и здесь опять тема греха и победы над ним.

Уместен в таком контексте и витраж со сценами из жизни Марии Магдалины (w. 46). Опять жизнь и спасение торжествуют над смертью, пришедшей в земной мир в результате грехопадения: это и воскрешение Лазаря, которое Магдалина созерцает вместе с Марфой, и явление ей, покаявшейся грешнице, – первой ‒ воскресшего Христа, и ее погребение и последующее вознесение в виде маленькой фигурки, протягивающей к Христу руки.

С темой Страшного Суда, которому посвящены и скульптурные, и витражные изображения на западном фасаде и южном торце трансепта, неразрывно связана личность Иоанна Богослова, получившего откровение относительно конца времен. И именно в юго-западной части собора оказывается витраж с его житием (w. 48). Наконец, в одном из окон южной стены есть изображение годового цикла, представленного знаками зодиака и трудами по месяцам (витраж w. 28a), образы которых часто сопровождали Страшный Суд в портальных композициях для подчеркивания вселенского масштаба происходящего[18].

Витражи северной стены тематически суровее и скорбнее южных, что, в общем-то, ожидаемо в отношении холодной стороны света (истолкование географических реалий типично для культур древности и Средневековья). В них больше ветхозаветных персонажей, они прежде всего обращены к прошлому, а не к будущему, по сравнению с нацеленными на спасение и воскресение образами витражей южной стены. Их тема – выстаивание в борьбе со злом благодаря смирению и покаянию. Житийные композиции святых здесь не завершаются посмертным взятием души на небо, а один из важнейших витражей на этой стороне посвящен притче о блудном сыне, просветленной покаянием и прощением (w. 35).

Ключевую же роль играет типологический витраж Страстей Христовых (w. 37), в котором акцентируются страдания Христа, без добавления сцены Воскресения (ил. 17). Это единственный из шартрских витражей, который надо читать сверху вниз. Да, верхний из четырех квадрифолиев увенчан образом Христа во славе, как бы сразу утверждающим Его божественность, но остальное – это печальные события Страстнóй недели, заканчивающиеся погребением в нижнем квадрифолии, дополненные многочисленными ветхозаветными прообразами. Это и посланники, возвращающиеся из Ханаана с огромной виноградной гроздью (где виноград, там аллюзия на таинство Евхаристии, в котором вино – символ крови Христа), и фигурка Адама, собирающего у основания Распятия кровь Спасителя, которая искупает грех прародителей, и Моисей с медным змеем на столбе, и сцена нанесения крестов в форме буквы тау израильтянами на дверные косяки перед первой еврейской Пасхой в Египте (прообразы креста Распятия), и жертвоприношение Авраама (прообраз жертвы Христовой, даже хворост для костра, который несет Исаак, сложен крестообразно), и воскрешение сына вдовы из Сарепты пророком Ильей и сына сонамитянки пророком Елисеем, и чудесным образом вышедший из чрева кита пророк Иона (все это ‒ предвестия новозаветного Воскресения), и Самсон с воротами Газы, сложенными крест-накрест и от этого особенно напоминающими сокрушенные Христом адские врата из Сошествия во ад[19]. Расположенное прямо над положением во гроб благословение Иаковом Ефрема и Манассии, когда предпочтение отдается младшему внуку, ассоциируемому с язычеством (которое, в отличие от иудаизма, в итоге примет новозаветное откровение), а не старшему, символизирует смену Ветхого Завета Новым. Еще по сторонам от Распятия есть противопоставление двух аллегорических фигур – коронованной Церкви и незрячей Синагоги. А под Снятием с креста – трогательный намек на самопожертвование и воскресение, позаимствованный из бестиариев: пеликан, расклевывающий себе грудь, чтобы напоить птенцов собственной кровью и не дать им умереть. Пусть на этом витраже на участке северной стены в преддверии трансепта отсутствует сцена Воскресения и трагизм происходящего на первый взгляд не смягчен, но скрытые обещания Спасения есть в ветхозаветных обетованиях на периферии композиции и, конечно, в торжестве Христа на самом верху.

Как видим, при внимательном осмыслении расположения и состава витражей, степень их продуманности оставляет впечатление, что и на этом уровне преобладает внимательное и заботливое сверстывание частностей в единое целое. Таким образом, и архитектура, и скульптура, и монументальная живопись (витражи) выступают здесь в тесном содружестве в стремлении не только передать образ Божьего мира наиболее полно, но и правильно вписать его в христианскую систему координат, не только донести эту слаженную и подробную целокупность до верующего, но и вверить ее главному адресату – Богу[20].

Сейчас мы можем теоретизировать о том, какой грандиозный синтез искусств явлен нам в соборах высокой готики, но тогда – изнутри Средневековья – огромный (рассчитанный на то, чтобы вмещать на службах все население города) готический собор на пике своих конструктивных и содержательных возможностей, среди невысокой и непритязательной городской застройки должен был восприниматься как еще одно доказательство бытия Бога, несостоявшееся бы без Его помощи[21], и, возможно, им он и был в эпоху, когда люди так много, сосредоточенно и глубоко думали о Боге.

Литература

- Панофский 2004 – Панофский Э. Перспектива как «символическая форма». Готическая архитектура и схоластика / Пер. с нем. И. Хмелевских, Е. Козиной; пер. с англ. Л. Житковой. СПб.: Азбука-классика, 2004.

- Ювалова 2000 – Ювалова Ю.П. Сложение готики во Франции. СПб.: Дмитрий Буланин, 2000.

- Bony 1983 – Bony J. French Gothic Architecture of the 12th and 13th Centuries. University of California Press, 1983.

- Frankl 2000 – Frankl P. Gothic Architecture / Revised by P. Crossley. New Haven: Yale University Press: Pelican History of Art, 2000.

- Grodecki 1977 – Grodecki L. Gothic Architecture. New York: Harry N. Abrams, 1977.

- Grodecki 1983 ‒ Grodecki L. (avec la collaboration de Catherine Brisac et Claudine Lautier). Le Vitrail roman. Fribourg: Office du Livre, 1983.

- Grodecki 1984 – Grodecki L., Brisac C. Le Vitrail gothique au XIIIe siècle. Fribourg: Office du Livre S.A., 1984.

- James 1982 – James J. Chartres Cathedral. The Masons who built a Legend. London: Routledge & Kegan Paul, 1982.

- Manhes-Deremble 1993 ‒ Manhes-Deremble C. (avec la collaboration de J-P. Deremble). Les Vitraux Narratifs de la Cathédrale de Chartres: Etude iconographique (Corpus Vitrearum, France, Etudes, 2). Paris: Le Léopard d’Or, 1993.

- Sauerländer 1972 ‒ Sauerländer W. La sculpture gothique en France, 1140‒1270. Paris: Flammarion, 1972.

- Simson 1988 – Simson O. von. The Gothic Cathedral. Origins of Gothic Architecture and the Medieval Concept of Order. Princeton: Princeton University Press, 1988.

- Stoddard 1972 – Stoddard W.S. Art and Architecture in Medieval France: Medieval Architecture, Sculpture, Stained Glass, Manuscripts, the Art of the Church Treasuries. Icon Editions. New York: Harper & Row, Publishers. 1972.

- Van der Meulen 1984 ‒ Van der Meulen J., Hohmeyer J. Chartres, Biographie der Kathedrale. Köln: DuMont, 1984.

- Villette 1994 – Villette J. Les portails de la cathédrale de Chartres. Editions J.M. Garnier, 1994.

- Williamson 1995 – Williamson P. Gothic sculpture, 1140‒1300. New Haven: Yale University Press: Pelican History of Art, 1995.

References

- Bony, J. (1979), The English decorated style: Gothic architecture transformed. 1250‒1350, University of California Press, USA.

- Frankl, P. (2000), Gothic Architecture, Revised by P. Crossley, Pelican History of Art, Yale University Press, New Haven, USA.

- Grodecki, L. (1977), Gothic Architecture, Harry N. Abrams, New York, USA.

- Grodecki, L., Brisac, C., Lautier, C. (1983), Le Vitrail roman, Office du Livre, Fribourg, Germany.

- Grodecki, L., Brisac, C. (1984), Le Vitrail gothique au XIIIe siècle, Office du Livre S.A., Fribourg, Germany.

- James, J. (1982), Chartres Cathedral. The Masons who built a Legend, Routledge & Kegan Paul, London, UK.

- Manhes-Deremble, C., Deremble, J-P. (1993), Les Vitraux Narratifs de la Cathédrale de Chartres: Etude iconographique (Corpus Vitrearum, France, Etudes, 2), Le Léopard d’Or, Paris, France.

- Panofsky, E. (2004), Perspektiva kak simvolicheskaya forma. Goticheskaya arkhitektura i skholastika, translated by I. Khmelevskikh, E. Kozina, L. Zhitkova [Perspective as Symbolic Form. Gothic Architecture and Scholasticism], Azbuka-klassika, St Petersburg, Russia.

- Sauerländer, W. (1972), La sculpture gothique en France, 1140‒1270, Flammarion, Paris, France.

- Simson, O. von (1988), The Gothic Cathedral. Origins of Gothic Architecture and the Medieval Concept of Order, Princeton University Press, Princeton, USA.

- Stoddard, W.S. (1972), Art and Architecture in Medieval France: Medieval Architecture, Sculpture, Stained Glass, Manuscripts, the Art of the Church Treasuries, Icon Editions, Harper & Row, New York, USA.

- Yuvalova, Yu.P. (2000), Slozhenie gotiki vo Frantsii [The Formation of Gothic in France], Dmitry Bulanin, St Petersburg, Russia.

- Van der Meulen, J., Hohmeyer, J. (1984), Chartres, Biographie der Kathedrale, DuMont, Köln, Germany.

- Villette, J. (1994), Les portails de la cathédrale de Chartres, Editions J.M. Garnier, France.

- Williamson, P. (1995), Gothic sculpture, 1140‒1300, Pelican History of Art, Yale University Press, USA.

[1] Слово «жанр» использовано здесь в несколько нетипичном смысле, поскольку классическая система жанров в изобразительном искусстве сложилась позже, в Средние века они еще не были четко разграничены, но общности по формальным и содержательным признакам, разумеется, были. Другое дело, что то, что позже будет восприниматься чисто светским (например, сюжеты из истории и мифологии, астрологическая образность и пр.), тогда еще не настолько отдалилось от сакральной доминанты и в жизни, и в искусстве. Поэтому определения «околоцерковный» или «нецерковный», то есть не связанный тесно с соборным целым, но и не существующий совершенно отдельно, представляются более гибкими и правильными.

[2] Разумеется, при постоянном удержании в памяти всего, что наполняет сакральное пространство.

[3] Еще древнее крипта – XI века, тоже выстоявшая в пожаре 1194 года.

[4] За пределы намеченного для исследования периода также выходит позднеготическая – около 1415 года – Вандомская капелла у южной стены собора ближе к западной стене трансепта.

[5] Авторы, которых хочется упомянуть с не меньшей благодарностью – в связи с анализом архитектуры Шартра, – О. фон Симсон [Simson 1988, первое издание в 1956], П. Франкль [Frankl 2000, с подробными дополнениями П. Кроссли, первое издание в 1962], У.С. Стоддард [Stoddard 1972, первое издание в 1966], Л. Гродецки [Grodecki 1977], Ж. Бони [Bony 1983], Дж. Джеймс [James 1982], Я. Ван дер Мейлен [Van der Meulen 1984].

[6] Панофский не стремится использовать слово «ордер» применительно к готической архитектуре. Работа Отто фон Симсона “The Gothic Cathedral. Origins of Gothic Architecture and the Medieval Concept of Order” (Готический собор. Происхождение готической архитектуры и средневековая концепция порядка/ордера), (1956) и по содержанию, и из-за многозначного слова order в названии, как нам представляется, почти что подводит к утверждению этого термина в отношении средневековой архитектуры. Хотя у Симсона оно выступает прежде всего в философском контексте, но в том-то и дело, что для архитектуры ордер – это своего рода философия в камне, по-своему отражающая представления культуры или эпохи о миропорядке, что, по нашему разумению, позволяет расширить область применения этого понятия, не сводя его только к периоду античности.

[7] Ср. со словами Симсона «о чередовании без принесения в жертву принципа гомогенности» в связи с опорами Шартра [Simson 1988, с. 206].

[8] Об органике готической архитектуры применительно к Шартру трижды (!) упоминает Франкль в его довольно емком изложении сути созданного главным шартрским архитектором [Frankl 2000, p. 106, 108]. Он прямо отмечает, что одна из причин неполной регулярности архитектуры этого собора заключается не только в сочетании в нем формальных признаков разных архитектурных периодов Средневековья, но и, отчасти, в его незаконченности. Тем интереснее, на наш взгляд, его финальный пассаж о том, что несмотря на все противоречия и недостаточную гармоничность деталей, итоговый результат парадоксальным образом на редкость гармоничен. Не воплощение окончательно выверенной схемы, а умение объединить не только противоположное, но и неидеально подверстанное друг к другу дает гармонию более высокого – хочется сказать, неисповедимого ‒ порядка…

[9] По паре круглых колонн имеется также между боковыми нефами северной и южной сторон хора: в предшествующей закруглению деамбулатория травее они сменяются двумя опорами сложной формы (вокруг центральной части расположены четыре среднего размера колонны), но далее ‒ в самом деамбулатории – уже окончательно царят простые формы круглых и восьмигранных в сечении опор. Стоддард пишет в связи с этим о конструктивной необходимости в дополнительном усилении пары опор с каждой стороны, потому что на них приходится не только тяжесть сводов боковых нефов, но и фланкирующих хор башен [Stoddard 1972, p. 183].

[10] Ср. со следующими словами Франкля о Шартрском соборе: «Сказать, что внешний и внутренний вид несовместимы, значит неправильно понять результат, к которому архитектор стремился и которого достиг. Внешний вид должен быть понят как функция внутреннего и наоборот; здание требует, чтобы мы сначала прошлись вокруг снаружи, вошли внутрь и наконец снова посмотрели снаружи, чтобы мы могли, в нашем сознании, воссоздать из фрагментов ощущение единства» [Frankl 2000, p. 106].

[11] Скульптуры Шартра выполнялись в два приема. Сначала – так называемый Королевский портал на западном фасаде (настолько цельный и композиционно компактный, целиком приходящийся только на центральный неф, что три портала традиционно называют «порталом» ‒ в единственном числе) – между 1142 и 1150 годами. Потом – после пожара 1194 г. – украшались скульптурой порталы северного (между 1205 и 1230) и южного торцов трансепта (между 1210 и 1235). Подробное рассмотрение шартрских скульптур см., например, у В. Зауерлендера [Sauerländer 1972, p. 64‒68, fig. 6, pl. 3‒15; 110‒120, fig. 54‒58, pl. 76‒125] и Ж. Виллетта [Villette 1994]. Классикой стала книга П. Вильямсона о готической скульптуре 1140‒1300 годов [Williamson 1995].

[12] Заметим, что в наш обзор не вошли второстепенные персонажи под ногами статуй и пр. маргинальная образность, которые сделали эту программу еще более всеохватной!

[13] В то же время скульптуры Шартра обоих периодов, по наблюдению Симсона, при всей значительности, произошедшей почти за сто лет эволюции, удивительным образом объединены схожей монументальной сдержанностью внутреннего настроя, ‒ словно в пандан архитектурной цельности собора. Он даже использует применительно к скульптурам торцов трансепта знаменитую винкельмановскую характеристику античности – «благородная простота и спокойное величие» [Simson 1988, p. 226].

[14] Витражи Шартра сохранились в целом очень хорошо и полно, неоднократные реставрации были бережными и грамотными. Витражи датируются тремя периодами: три больших ланцетовидных окна на западном фасаде – допожарные, 1150-х годов, средник витража “La Belle Verriere” (так называемая «Богоматерь Прекрасного окна» в южной части обхода хора) – около 1180 года, остальные витражи создавались между 1205 и 1240 годами, причем немного позже остальных – витражи трансепта. О витражах Шартра см., например: [Grodecki 1983, Grodecki 1984, Manhes-Deremble 1993].

[15] Это наиболее прозаическое объяснение. Симсон, пытаясь истолковать обширное и сложное распределение в изобразительной программе собора темы конца времен, стремится «копнуть» глубже и пишет об анагогической разнице между скульптурой и витражами [Simson 1988, p. 222].

[16] Бернард Шартрский (1115/1120–1180) ‒ лишь один из возможных авторов этой ставшей крылатой фразы, которую приписал ему Иоанн Солсберийский в своем «Металогике».

[17] Здесь и ниже нумерация витражей соответствует принятой в Corpus Vitrearum International (международная организация, которая успешно исследует витражи, прежде всего средневековые, созданная в 1952 году).

[18] Оно есть в том же Королевском портале Шартра – на аркбутанах, обрамляющих левый тимпан.

[19] Поскольку данный витраж сохранился не полностью, реконструкция (а значит и истолкование) нескольких утраченных панелей спорна. Особенно это касается сцены в полукружии над изображением Распятия (во втором сверху квадрифолии), где после реконструкции фигурирует Гедеон перед ангелом, но были и другие версии, согласно которым там могло быть Благовещение или Неопалимая купина [Manhes-Deremble 1993, p. 352, 353].

[20] Вспомним замечательный финал «Происхождения готической архитектуры» Симсона, где он, после всех глубокомысленных панегириков в адрес создателя Шартрского собора, признает, возможно, самое главное и неслучайное в судьбе зодчего – его анонимность при всем его величии как мастера, потому что ему удалось нечто большее, чем гениальная реализация собственного замысла, ‒ отрешившись от себя, стать проводником Высшей Истины, выразить ее объективную непреложность [Simson 1988, p. 237, 238].

[21] В эпоху высокого Средневековья нередко Сам Господь воспринимался как божественный архитектор Вселенной, которому земной архитектор старался по мере сил подражать при создании собора как модели космоса. Так, Алан Лилльский в «Плаче Природы» (De Planctu Naturae: Patrologia Latina 210, Сol. 453, 468, 469) трогательно именует Его утонченным архитектором ‒ elegans architectus, а известные фронтисписы к ранним морализованным Библиям (Codices Vindobonenses 2554 и 1179 из Австрийской национальной библиотеки в Вене; Франция, до 1250 г.) изображают Господа заботливо склонившимся с циркулем над сферой универсума, в сердцевине которой будущая Земля пока еще пребывает в виде неоформленного комка материи.

К иллюстрациям

Ил. 3. Источник изображения: https://chartrescathedralconceptualplan.wordpress.com/2016/09/28/reconstructing-the-conceptual-ground-plan-of-chartres-cathedral/

Авторы статьи

Информация об авторе

Мария Ю. Савельева, кандидат искусствоведения, научный сотрудник, Научно-учебный музей истории МГУ имени М.В. Ломоносова, Москва, Россия; 119992, Россия, Москва, Ломоносовский проспект, д. 27; старший преподаватель, кафедра архитектуры, реставрации и дизайна, Инженерная академии ФГАОУ ВО «Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы», Москва, Россия; 115419, Россия, Москва, ул. Орджоникидзе, д. 3; taurus.sav@gmail.com

Author Info

Maria Yu. Savelieva, Cand. of Sci. (Art history), associate researcher, Scientific and Educational Museum of History of Moscow State University, Moscow, Russia; 27 Lomonosovsky Ave, 119992, Moscow, Russia; senior lecturer, Department of Architecture, Restoration and Design of Engineering Academy, Patrice Lumumba Peoples’ Friendship University of Russia (RUDN University), Moscow, Russia; 3 Ordzhonikidze St, 115419, Moscow, Russia; taurus.sav@gmail.com